Jean-François Diné a été le 1er plaisancier à relier les fleuves Orénoque et Amazone en Amérique du Sud dans les années 1980, sur un voilier de 10 mètres construit de ses propres mains. Une navigation impressionnante lui ayant fait franchir une suite de rapides avec son voilier, traverser les territoires des Indiens Yanomamis aux confins du fleuve Orénoque, et se perdre dans le labyrinthe des bancs de sables du Rio Negro, un affluent de l'Amazone. Il nous raconte cette expérience tout autant dangereuse que passionnante.

Pourquoi vous être lancé dans la navigation sur un fleuve, et quelles caractéristiques spécifiques de votre voilier ont, selon vous, facilité la liaison des fleuves Orénoque et Amazone ?

En fait, au départ, il n'était pas question d'aller en Amazonie. C'est pour un tour du monde que j'avais largué les amarres, pas pour remonter des fleuves. J'avais tout préparé pour cela, je m'étais procuré toutes les cartes des canaux de Patagonie, des îles du Pacifique, de l'océan indien... Mais ma femme, enfin mon ex, n'aimait pas la mer. Je pensais qu'elle allait s'y faire, mais non, elle ne s'y est jamais faite. Comme je n'avais vraiment pas envie d'abandonner ce projet qui était un vieux rêve de gosse et pour lequel j'avais quand même consacré cinq années de ma vie pour avoir le bateau, je me suis dit que la solution serait de remonter les fleuves et rivières. On était descendu en Méditerranée par la Seine, la Saône, le Rhône, et cela ne l'avait pas effrayée. Sur les rivières, cela ne bouge pas, la terre est de chaque côté, on pose l'ancre le soir, le matin on a bien dormi, et cela lui convenait très bien. On a donc commencé par l'Afrique de l'ouest avec les fleuves Gambie, Saloum, Casamance, en nous arrêtant dans les villages... Tout allait bien. Le problème est qu'elle opposa un veto total concernant les canaux de Patagonie. Et je n'avais vraiment pas envie de me retrouver dans un port des Antilles après avoir rêvé de voyage à l'autre bout du monde... Alors, après une escale prolongée en Guyane Française pour y refaire la caisse de bord, nous nous sommes arrêtés sur le Fleuve Maroni, dans le village Galibi de Terre Rouge. Les amérindiens sont vraiment des gens adorables. Ils nous acceptent comme nous sommes, ne sont jamais dans le jugement. Cette escale a duré plusieurs mois. Puis, nous sommes repartis vers le Nord avec l'idée de passer le carnaval au Venezuela. C'est dans une petite baie, non loin du port de Guiria, dans le golfe de Paria, que l'on a atterri. Il n'y avait que le sextant pour se diriger à l'époque... On a alors sympathisé avec un vieux pécheur qui nous a invité chez lui. Une grande carte décorative du Venezuela garnissait son mur. Un détail bizarre figurait sur cette carte : un petit trait bleu entre le fleuve Orénoque et le Rio Negro, un affluent de l'Amazone. Le pécheur expliqua qu'il s'agissait d'un canal reliant les deux fleuves, sans pouvoir donner plus de précisions. C'est à ce moment qu'à germé l'idée de ce périple...

Durant une quinzaine de jours, j'ai essayé de collecter des informations auprès des différentes administrations. Mais c'était le flou complet. Personne ne pouvait me donner aucune information valable, mis à part qu'il y avait là une région absolument merveilleuse, habitée par des gens comme il n'en existe nulle par ailleurs, une sorte de paradis terrestre en quelque sorte, et que cette région s'appelle le bassin Orénoque-Amazone... C'est avec cette seule indication que l'on s'est lancé dans l'aventure... Je pensais trouver des cartes en remontant, mais plus on remontait et moins on trouvait. En fait, il n'en existait tout simplement pas.

Pouvez-vous nous expliquer la stratégie de remorquage que vous avez employée pour éviter les chutes d'eau à Puerto Acucio et comment cela a impacté votre progression ?

Il n'y a pas eu beaucoup de solution. Il a fallu trouver une remorque assez solide, la descendre suffisamment profond, poser le bateau dessus, la ressortir de l'eau avec deux tracteurs, puis emmener le bateau de l'autre côté des rapides. Cela a été deux journées de stress total. Les roues de la remorque s'enfonçaient dans le sable, nous avons trouvé un deuxième tracteur pour le monter sur la rampe mais le câble de traction était rouillé et s'effilochait par endroit. J'ai dû chercher des cales de bois de manière à les placer sous les roues de la remorque à mesure qu'elle montait pour le cas où il vienne à se rompre.

La traversée du Puerto Ayacuche a été extrêmement pénible. L'avenue principale était bordée de vieux arbres dont les branches formaient comme une voûte au-dessus de la route, il fallait couper toutes celles qui refusaient de plier. On a ensuite été contraint de passer sous des centaines de fils électriques en les soulevant un à un à l'aide d'une gaffe de bois. L'un d'eux a quand même été arraché... La piste traversant la forêt était cabossée de nombreux trous, et le chauffeur roulait beaucoup trop vite. L'un de ces trous, énorme, faillit presque faire basculer la remorque avec le bateau... À un endroit, l'un des gardes nationaux qui nous escortait lâcha une rafale dans la forêt...

La remise à l'eau s'effectua sans trop de problème. Le mât fut relevé grâce à la grosse branche d'un arbre qui surplombait le fleuve.

On passa la nuit sous cet arbre. Le lendemain matin, on retrouva un serpent endormi en boule sur le pont du bateau, sous la survie que j'avais dû déplacer à cause du mât. Une espèce très dangereuse qu'un indien a dû tuer avec une rame...

Comment s'est passée la renconctre avec les Indiens Yanomamis et la découverte de cette région isolée de l'Amazonie ?

En fait, le village où nous nous sommes arrêtés était situé sur le Rio Siapa, un fleuve se jetant dans le sud du fameux canal naturel reliant l'Orénoque et le Rio Negro. Lorsque l'eau est haute, on peut aller presque n'importe où dans cette forêt. Il y a de la profondeur partout ; c'est vraiment incroyable.

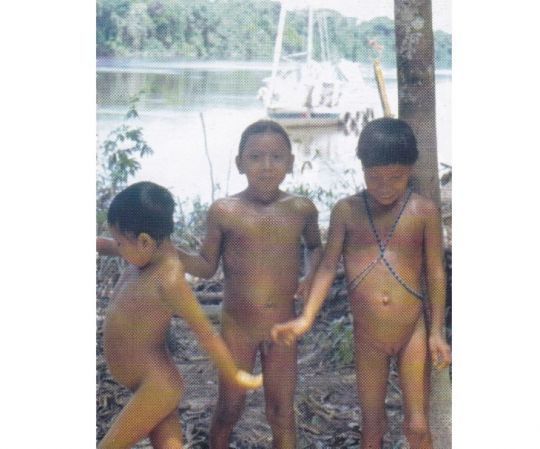

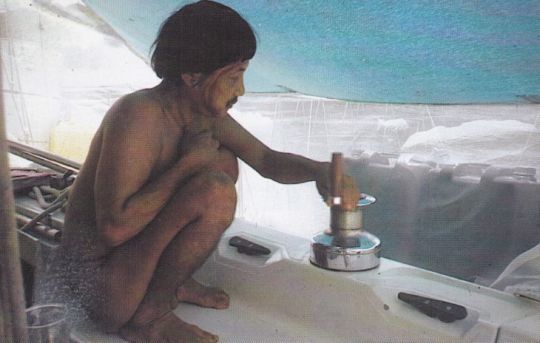

Les Yanomamis n'avaient bien sûr jamais vu de voilier. Ils ignoraient même ce qu'était un océan...

Ils n'ont pas de télévision ni quoi que ce soit pour les relier au monde tel qu'il existait à l'époque. En fait, ils n'ont rien, enfin presque rien. Un hamac, un arc et des flèches, quelques ustensiles de cuisine, une calebasse, c'est tout.

La plupart du temps, ils sont nus. Mais de tout évidence, rien ne leur manque. Une chose est absolument indéniable : ils sont heureux ! Ils le sont même très certainement plus que nous, car ils vivent toujours l'instant présent. Ils ne se projettent pas en permanence dans le futur, ils n'anticipent pas comme nous le faisons dans nos société occidentales. Quand ils mangent un fruit, ils sont heureux de manger ce fruit et cela s'arrête là. Vraiment, ils sont plus heureux que nous.

La particularité m'ayant le plus marqué, c'est qu'ils ne nous accueillent pas, ils nous intègrent directement. C'est une culture vraiment très particulière, car on a presque l'impression de faire tout de suite partie de la tribu... C'est vraiment très agréable.

On peut trouver beaucoup de récit de gens ayant vécu avec les Amérindiens, forcément, ils nous acceptent sans aucun problème lorsque l'on arrive chez eux. Vous arrivez, vous construisez votre carbet, et vous vivez avec eux. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il aurait été possible de rester très longtemps si nous en avions eu envie. Ils nous ont demandé pourquoi on ne se construisait pas un carbet comme ils en ont.

On a pu assister à tout ce qui se passait. On a pu savoir tout ce qui nous intéressait. On a mangé avec eux, sous leurs carbets ; eux venaient sur le bateau. À chaque fois, femmes et hommes se paraient de belles peintures, c'était vraiment formidable.

Deux d'entre eux parlaient un peu espagnol, ce qui nous a permis de créer une sorte de lexique yanomami-Français, très succinct, boire, manger, dormir, mais qui nous permettait de les comprendre et de nous faire comprendre. Cela s'accompagnait bien souvent de gestes, et même de petits dessins, mais on a pu vraiment communiquer avec eux et comprendre beaucoup de choses.

Ce sont des régions interdites aux touristes. Du moins lorsque l'on y est allé. Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement. J'espère que c'est encore le cas, car il faut vraiment préserver ces cultures incroyables... On a quand même réussi à avoir les autorisations. Mais on nous a bien prévenu que quoi qu'il arrive, personne ne pourrait intervenir. On nous avait montré la tombe d'un missionnaire ''qui n'avait pas eu de chance'' en nous disant qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, car ils étaient chez eux.

Nous sommes restés pratiquement deux mois, durant lesquels le niveau de l'eau était considérablement descendu. À ce moment, nous ignorions tout de ce que peut être la navigation sur le haut rio Negro, aussi nous faut-il partir, sous peine peut-être de devoir rester bloquer jusqu'à ce que l'eau remonte l'année prochaine. Aussi faisons nous nos adieux au village, remontons l'ancre, et rallions le rio Negro.

Comment avez-vous abordé la prise des rapides avant d'atteindre Santa Isabel, notamment face aux défis des courants puissants et des dénivelés sur le fleuve ?

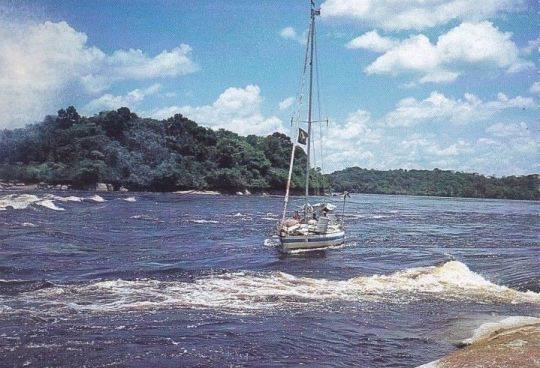

Cela a été très compliqué. Personne n'était jamais passé par là avec un pareil bateau, on ne savait même pas si c'était possible, mais il fallait quand même y aller car l'eau continuait à descendre. Il n'était même pas certain qu'elle serait remontée suffisamment l'année d'après pour permettre le retour par l'autre côté. À mesure de notre descente vers l'Amazone, les rapides se font de plus en plus en plus nombreux, de plus en plus fort. Le niveau de l'eau est déjà trop bas. À certains endroits, le fleuve nous apparaît comme bouché par une barrière rocailleuse.

Nous devons malgré tout poursuivre notre progression jusqu'à découvrir la passe, car il existe toujours une passe, même si elle n'est pas évidente à trouver. Ce sont là des moments de stress inouïs. Par place, l'eau s'accélère. D'énormes remous se forment sous la coque.

Des récifs immergés créent de grosses turbulences dans le courant. On croirait naviguer dans une gigantesque marmite bouillonnante.

Jusqu'où cela nous mènera-t-il ? Nous n'en savons rien, la seule carte que nous possédons est celle du Brésil sur notre petit Larousse illustré, soit un minuscule trait bleu de trois centimètres représentant les mille kilomètres du rio Negro. Nous découvrons ce fleuve à mesure de notre avance. La marche arrière fait également défaut. L'inverseur est tombé en panne il y a de cela plusieurs mois. Et nos moyens étant assez limités, la pièce défectueuse n'a pu être remplacée. Ce qui fait qu'à chacune de ces accélérations de l'eau, au passage de certains rapides, on se sent comme catapulté, sans pouvoir rien faire d'autre que d'essayer de maintenir la barre dans la direction nous apparaissant la meilleure.

Le paroxysme de cette navigation infernale est rencontrée à San Gabriel. Une dénivellation de trois mètres, sur une distance de cinquante mètres, semble vouloir mettre un terme à ce périple insensé. Jamais nous ne pourrons passer pensons-nous... Il le faudra pourtant bien, car le retour en arrière est totalement impossible. Heureusement, nous trouvons un indien qui certifie connaître un passage. Il l'avait déjà pratiqué avec sa pirogue. Je lui demande donc de prendre la barre. Après s'être signé une bonne dizaine de fois de cette manière propre aux catholiques, nous y allons... Cela a été un moment de stress inouï. Mais le bateau est passé.

L'une des impressions qui restera dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours, c'est celle qui animait mon for intérieur chaque matin, lorsqu'il fallait relever l'ancre pour continuer. Il y avait comme une boule qui se formait dans mes intestins... Le bateau sera-il toujours à flot à la fin de la journée ? Le matin, la navigation était toujours très difficile car le rio Negro descend vers le sud est. Le soleil se reflétait sur l'eau et nous éblouissait. Il fallait y aller tout doucement. Le moteur était toujours presque au ralenti. Nous ne progressions que très lentement. Et puis lorsque je posais l'ancre après une journée à slalomer à travers les rochers, l'impression était celle d'un soulagement intense, un peu comme si j'étais arrivé à atteindre l'objectif. Le bateau était toujours à flot, il n'y avait pas eu de problème malgré les difficultés. Je pense que cette impression est celle que doivent ressentir les soldats après une journée de combat. On est toujours là, et on a maintenant toute la nuit durant laquelle il ne pourra rien arriver. On ne voit pas du tout les choses de la même manière lorsque l'on vit ce genre de chose.

Quelles ont été les difficultés majeures rencontrées sur le Rio Negro en ce qui concerne les bancs de sable, et quelles solutions avez-vous trouvées pour surmonter les échouages fréquents de votre voilier ?

Cela a été très compliqué. Une fois la zone des rapides passée, on a l'impression que les plus grosses difficultés sont enfin passées. Les rochers disparaissent effectivement, il n'y a plus ni rapides, ni écueils à fleur d'eau.

Le fleuve s'élargit, et des îles apparaissent peu à peu, des dizaines, puis des centaines d'îles recouvertes d'une végétation luxuriante. Le fleuve atteint par endroit plus de 15 km de large.

C'est alors que se profile une autre difficulté, quelque chose de plus stressant, de plus inouï encore que les rapides : les bancs de sable...

Ce que le fleuve gagne en largeur, il le perd en profondeur. C'est ainsi que se forme un véritable labyrinthe, une sorte de circuit où il est très aisé d'entrer, mais où la sortie semble impossible. À certains endroits, on se sent comme encerclé par les hauts fonds. Les bancs de sables sont partout, à bâbord, à tribord, et même derrière, à un point où l'on se demande comment on est arrivé jusqu'ici. C'est un véritable calvaire que nous vivons. Nous nous échouons des dizaines de fois, ce qui m'oblige à déhaler le bateau sur une ancre que je m'en vais poser en annexe, car la marche arrière ne fonctionne toujours pas.

Il arrive un moment où nous nous résignons à attendre un éventuel passage. Quelqu'un qui pourrait nous servir de guide, même si cela implique de débourser une partie de nos précieux dollars. C'est ainsi que nous patientons plus de huit jours près d'une petite île, huit jours sans voir âme qui vive. Nous mettons alors au point une technique qui devrait nous permettre de progresser. Je m'en vais avec la barque sonder les fonds, jusqu'à ce que je découvre un passage où la profondeur soit suffisante, à la suite de quoi nous convenons de signaux avec Claudette qui m'attend au bateau. C'est ainsi que nous poursuivons notre route. La technique est bonne, mais elle est pénible est lente. Il me faut parfois des heures pour découvrir le bon endroit, des heures à ramer tout en lançant le plomb de sonde sous ce chaud soleil équatorial.

Nous parcourons plus de cinquante kilomètres de la sorte, moi ramant tel les anciens galériens, Claudette tournant en rond en attendant mon signal, mais il reste l'équivalent de la moitié de la France à parcourir...

J'en ai marre, j'ai envie de tout laisser tomber, de tout abandonner. Jamais le découragement ne s'était fait autant sentir depuis le début de cette aventure. Si encore nous rencontrions quelqu'un ? Mais ils semble que nous soyons les seuls dans ce dédale infernale, cette diabolique contrée moitié eau, moitié sable, perdue au cœur du plus profond de l'Amazonie. C'est alors que survient un événement inattendu. Après avoir posé l'ancre pour déséchouer une nouvelle fois le voilier, je me laisse dériver à bord de ma petite barque en bois. À ce moment, je m'aperçois que le courant ne donne pas sur les bancs de sable, qu'il les contourne docilement... Il me vient alors une idée. Nous débrayons le moteur du bateau, et nous laissons lentement emporter. Comme je l'avais prévu, le voilier se met à dessiner des lacets à la surface, comme s'il était guidé par une main invisible. Il suit tout simplement le courant qui contourne les hauts fonds. C'est ainsi que nous naviguons plusieurs jours, en nous laissant doucement guider par dame nature.

Peu à peu, les hauts fonds diminuent, la profondeur augmente, nous atteignons le petit bourg de Barcelos. Le reste de la distance à parcourir n'est plus qu'une formalité. La profondeur est partout à présent. En quelques jours, nous rallions Manaus, la capitale de la forêt ! La descente de l'Amazone ne pose guère de problèmes particuliers.

Chaque fois que cela est possible, nous empruntons les rios transversaux, de petits cours d'eau qui contournent d'immenses morceaux de terre. La petitesse de ces voies d'eau, bien souvent pas plus large que le canal de Bourgogne ou du Nivernais, fait ressortir la beauté de cette végétation luxuriante. À la fin de l'année, après avoir descendu l'Amazone sur plus de 1500 km, nous posons l'ancre face au yacht club de Belem. Le tour du plateau des Guyanes est accomplit !

Quels enseignements tirez-vous de cette navigation dans ce type de conditions extrêmement difficiles, et quels conseils donneriez-vous à d'autres plaisanciers envisageant des expéditions similaires sur des fleuves dans des régions isolées ?

C'est très difficile de donner des conseils, car si j'avais su ce qui m'attendait, est-ce que j'y serais vraiment allé ? Je sais comment cela s'est terminé, et je suis à présent très heureux d'avoir réalisé ce périple. Mais lorsque l'on y est, on ne sait pas comment cela va se finir, et je vous garantis que dans certains endroits on serre les fesses presque en permanence...

Si on prépare vraiment un périple de ce genre, et que l'on y va en sachant vraiment ce qui nous attend, c'est qu'il y a peut-être un peu d'inconscience en définitive. Lorsque l'on y est allé, on ne savait pas. Ce qui pouvait laisser penser que tout aurait pu être aussi facile que la remontée du Gambie par exemple. Mon bateau n'était absolument pas préparé à une telle navigation. J'avais une hélice bipale pour remonter les courants de l'Orénoque... À plusieurs reprises j'ai du me faire aider par les gens du coin qui ont mis leur pirogues motorisées à couple du voilier et m'ont poussé pour passer certaines accélérations de l'eau.

Je n'avais pas de marche arrière... L'inverseur était tombé en panne lorsque nous étions en Afrique. Mais lorsque l'on est habitué, il ne s'agit que d'un détail. Pour s'arrêter on se met face au courant, ou on jette carrément l'ancre. J'avais toutes les cartes des canaux de Patagonie dans mes coffres, et je me suis retrouvé au centre de l'Amazonie avec pour seule carte celle du Brésil sur le petit Larousse illustré, car il n'existait aucune carte de ces endroits. Mais on apprend très facilement à lire à la surface de l'eau, et à découvrir les pièges sans qu'il ne soit besoin d'avoir une carte. Lorsqu'il y a du courant, le moindre rocher forme des turbulences à la surface. Celles-ci sont différentes suivant la profondeur du rocher. Lorsque l'on a pas le choix, on s'adapte. Ce n'est pas possible autrement. On sait par exemple que, lorsqu'il y a du courant et que la surface est lisse, c'est qu'il y a de la profondeur. Lorsqu'il y a un tourbillon, c'est qu'il y a aussi de la profondeur. On sait également qu'il ne faut pas s'approcher de la berge à l'intérieur des méandres... En très peu de temps, on pourrait presque établir une carte rien qu'en observant les fonds.

Par contre, dans les bancs de sable, cela a été plus compliqué. Dans les rapides, ça passe ou ça casse, mais on le sait tout de suite. Dans les bancs de sable, on se sent comme enlisé dans quelque chose qui apparaît parfois vraiment énorme. Et surtout, on ne rencontre absolument personne...

Il a fallu se débrouiller par nous-mêmes. En fait, la solution était simple, mais encore fallait-il y penser.

Qu'est-ce qui a motivé votre choix de créer un centre culturel après vos navigations, et pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet particulier ?

Je n'étais vraiment pas parti pour écrire un livre, mais au retour la question se posa : si je devais écrire un livre dans ma vie, c'était maintenant qu'il fallait le faire, ou jamais. Du coup, je n'en ai pas écrit un, mais trois couvrant les cinq années et demie que dura ce voyage. J'avais repris mon travail de gendarme, mais ma hiérarchie était très complaisante, et s'arrangeait systématiquement pour que je puisse bénéficier de permissions lorsque j'avais besoin pour aller faire des signatures.

Mais j'étais quand même resté sur ma faim après ce premier voyage, car même si cela avait été extraordinaire, je n'avais toujours par réalisé ce vieux rêve de gosse qui était de faire le tour du monde en voilier... À force de vendre des livres, arriva un moment où le problème des finances n'en était plus un. Je m'achetai donc un nouveau bateau, rédigeai ma lettre de démission, puis repartis sur les mers, mais avec mes deux enfants cette fois-ci. Le voyage dura sept ans, jusqu'à ce que Victor, l'aîné des deux, fut obligé de revenir en France pour les études supérieures. Je ne pouvais le laisser seul, je suis donc également revenu.

Cela fait quelques années maintenant que je suis sur la terre, et l'envie de repartir est toujours présente. Sauf que je me suis lancé dans un autre projet, très particulier : créer une sorte de centre culturel dans une propriété située non loin de Paimpol, à Quemper-Guezennec, la ville native du navigateur Paul-Antoine Fleurio de Langle, commandant de l'Astrolabe qui participa à l'expédition de la Pérouse. L'endroit se nommera le centre ''Milin Kemper'', ce qui signifie le moulin du confluent en breton, en référence au superbe moulin qui s'y trouve. Je n'y suis pas encore, mais cela ne saurait tarder.

Si vous êtes en bateau et que vous passiez par là lors de vos navigations, il y a à Pontrieux une petite marina qui se situe exactement à 2500 mètres à pied de l'endroit. Donc n'hésitez pas à venir y amarrer votre bateau et nous rendre visite lorsque le centre sera actif (très certainement après l'été, car il y aura du boulot une fois que l'on aura les clés). Il y aura également un restaurant végétalien. Vous pourrez y découvrir, entre autre, une mini exposition concernant ce voyage Orénoque-Amazone, ainsi que tout le reste de mes bouquins bien sûr, je viens de sortir mon neuvième.

Pour arriver à Pontrieux, il vous faudra remonter le Trieux. Faites attention aux trois derniers méandres si vous essayez de remonter à mi-marée. On peut se retrouver planté dans la vase après l'embouchure du Leff. Si cela vous arrivait, il suffirait d'attendre que l'eau remonte…